化学科の荒井堅太准教授が松前重義学術奨励賞を受賞

化学科の荒井堅太准教授が、松前重義賞・学術部門・松前重義学術奨励賞を受賞しました。

受賞した研究テーマは「セレン化学を利用した蛋白質の構造制御技術の開発」です。

研究の概要、応用、今後の展開、受験生へのメッセージは以下になります。

〇 研究の概要

蛋白質は、アミノ酸が多数連なった生体高分子で、ある特定の立体構造を構築することではじめて生理機能を発揮します。

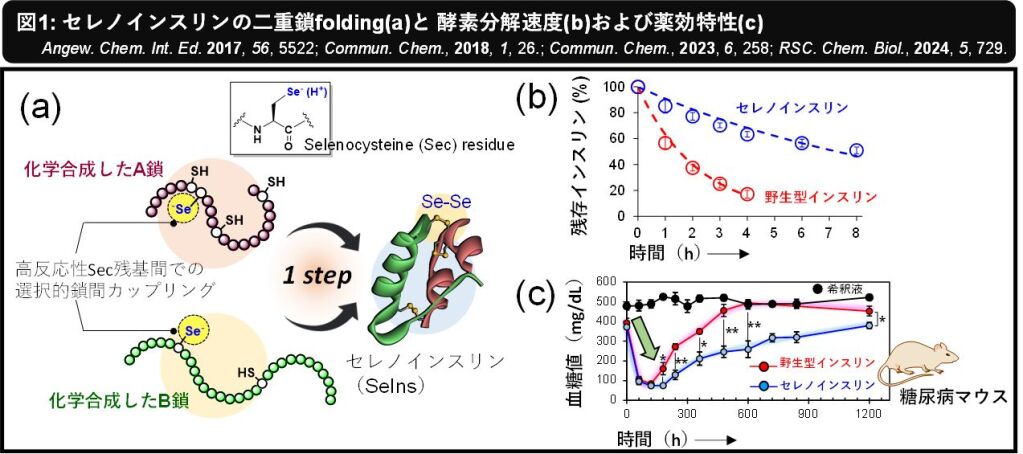

例えば、「インスリン」は、血糖値の上昇を抑える機能があり、糖尿病患者にとっては命をつなぐ蛋白質系製剤です。インスリンは、2種のペプチド鎖(A鎖およびB鎖)がシステイン(Cys)残基間で架橋されるジスルフィド(S-S)結合でつながった(カップリングした)構造をもちます。A鎖およびB鎖を酸化的な環境下で混合しただけでは、各鎖の分子内S-S結合形成が優先し、適切に構造を獲得したインスリンを得ることはできないという60年も前からの『定説』がありました。そのため、市販のインスリン製剤は複雑な合成手段で製造されています。そこで本受賞者は、一部のCys残基の硫黄(S)原子をセレン(Se)原子に置き換え、反応性を高めることで、効率的にA鎖とB鎖をカップリングさせることを可能にしました(図1a)。得られたSe含有インスリンは、野生型インスリンと同等の構造と活性を有するばかりか、生体内で分解されにくい特性を有することも証明され(図1b)、体内に長時間留まる持効型の製剤として応用可能であることも実験的に証明されました(図1c)。

〇 どんな応用につながるか

基礎研究および医療の現場に、新しいインスリン製剤を素早く提供できるかもしれません。

〇 今後の展開について

本手法はインスリンだけでなく、様々な蛋白質製剤、ペプチドホルモン、抗体医薬品の製造をも簡便かつスピーディーにするポテンシャルを秘めています。今後は、本研究の汎用性を検証するとともに実用化へ向けて、産学連携的研究を推進していく必要があると考えております。

〇 受験生へのメッセージ

東海大学では、化学、生物、医薬品開発に関連する最先端の研究に触れることができます。ほかの大学にはない本学のオリジナリティあふれる研究に参加してみませんか?

以上

東海大学理学部化学科は化学の広い専門分野を偏りなくカバーし、医学部や工学部等と協力してレベルの高い研究を行っています。やりたい研究がある人はもちろん、まだ決まっていない人も化学を深く学ぶことで進みたい分野が自然と決まってくると思います。化学が好きな人はぜひ理学部化学科へ!