化学科の伊藤教授が共著した論文の関連図が学術誌の表紙を飾りました

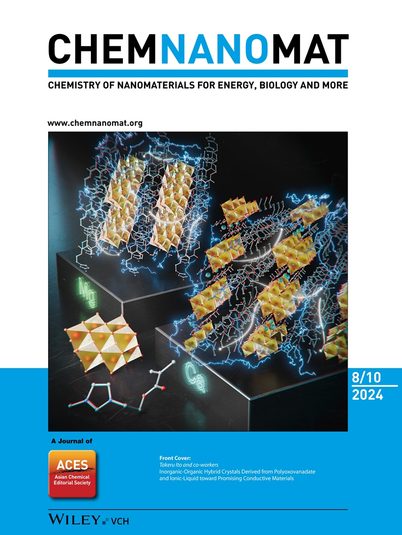

化学科の伊藤建教授が筆頭著者の共著論文「Inorganic-Organic Hybrid Crystals Derived from Polyoxovanadate and Ionic-Liquid toward Promising Conductive Materials」が、8月10日に発行されたナノ化学と材料科学に関するドイツの学術誌『CHEMNANOMAT』に掲載され、関連図が表紙を飾りました。今回掲載された論文は、2022年度東海大学総合研究機構プロジェクト中型に採択されている「次世代型燃料電池への実装に資する高性能プロトン伝導体の開発」に関する研究成果をまとめたもの。化学科の小口真一教授の他、理学部の新屋敷直木学部長、佐々木海渡講師、工学部応用化学科の樋口昌史教授、岡村陽介教授らプロジェクトに参加する教員らが共著者となっています。

伊藤教授は無機物と有機物の合成によるハイブリッド結晶化の研究が専門で、高機能電池材料への応用を目指しています。今回の論文では、水素や酸素を用いる燃料電池に必要な電解質「プロトン伝導体」の伝導性を高める材料の開発に取り組む中で、ポリオキソバナデートクラスターとイオン液体を使用した高伝導性ハイブリッド材料の結晶化に成功した成果をまとめています。

伊藤教授は、「表紙に関連図が掲載されると多くの人の目に留まるので、東海大の研究力をアピールする機会にもなったと思います。今回の研究ではほかにも、アルカリ土類金属に分類されるマグネシウムとカルシウムが二次電池の充電材料に活用できる可能性を見出しました。近年普及しているリチウム電池よりも安価な二次電池となることが期待できます。実現までには多くの課題がありますが、リチウムに代わる材料の開発は世界的に進んでおり、5年後、10年後の未来を見据えて研究を続けていきたい」と語ります。また、共著者の小口教授は、「私の専門は分子の融合など材料をつくる研究で、先生方が伝導率の計測などを通じて研究の幅を広げてくれるのはとてもありがたいことです。伊藤先生とは以前から共同研究や特許申請などに共に取り組んできましたが、今回のように目に見える成果が出たことはとてもうれしく思います」と話しています。